2023年5月16日,由国家图书馆(国家古籍保护中心、国家典籍博物馆)与中国文物保护基金会、字节跳动公益三方联合主办的“同心护珍宝 聚力续华章——‘字节跳动古籍保护专项基金’成果展”开幕式在国家图书馆举行。文化和旅游部党组成员、副部长饶权出席仪式并讲话。中国文物保护基金会理事长刘玉珠,抖音集团副总裁、北京字节跳动公益基金会副理事长兼秘书长李涛,国家图书馆馆长、国家古籍保护中心主任熊远明,上海图书馆馆长陈超出席仪式并致辞。文化和旅游部公共服务司一级巡视员陈彬斌、国家文物局社会与博物馆司副司长吴旻以及中国中医科学院中医药信息研究所书记王映辉等9家国家级古籍修复中心单位代表、修复专家代表、媒体记者等70余人参加仪式。开幕式由国家图书馆常务副馆长、国家古籍保护中心副主任张志清主持。我院珍贵古籍《医门普度》修复成果参与展出,展览为期2个月,面向社会公众免费开放。

“同心护珍宝 聚力续华章——‘字节跳动古籍保护专项基金’成果展

同心护珍宝 聚力续华章——“字节跳动古籍保护专项基金”成果展标识

中国中医科学院中医药信息研究所/图书馆,2009年被文化部批准为“国家级古籍修复中心”。目前中心主要承担中国中医科学图书馆古籍修复工作及全国古籍修复与保护专业人员培训,配备有古籍修复的传统与现代化设备,先后抢救性修复濒临损毁的古籍5000余册。作为“全国古籍重点保护单位”“国家级古籍修复中心”,按照中共中央国务院《关于促进中医药传承创新发展的意见》,一直发展自身,引领行业,加强中医古籍保护与利用研究,做好中医药古籍文献的保护传承工作,建立国家中医药古籍和传统知识数字馆。近年来,馆内修复人员在坚持传统手工修复这一“冷门绝学”的基础上,不断探索以现代实验方法与技术加强对古籍文献的保护,致力于建立“中研古籍修复实验室”,以实际行动“提高古籍保护水平”,践行中共中央国务院《关于推进新时代古籍工作的意见》。

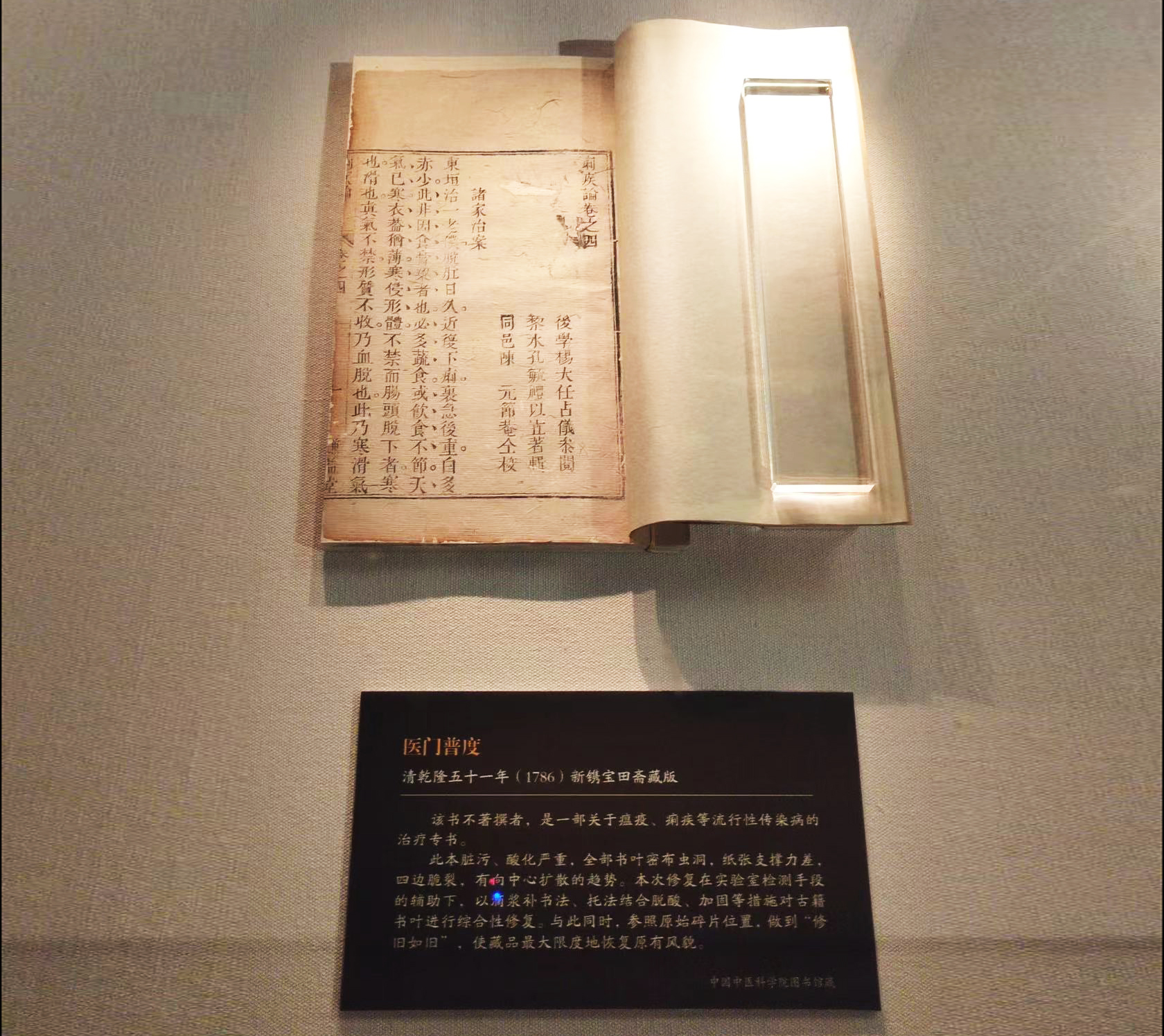

《医门普度》 清乾隆

2021年6月,国家图书馆(国家古籍保护中心)与中国文物保护基金会、字节跳动公益签署《古籍保护与利用公益项目合作备忘录》,正式启动“中国文物保护基金会字节跳动古籍保护专项基金”(以下简称“专项基金”),首批资金1000万元,定向资助古籍修复、古籍活化与数字化等公益项目。2021年8月,我馆参与了“专项基金”首批古籍保护专项课题的报送工作,历时三个月的论证、答辩,我馆珍贵古籍《医门普度》的修复工作被纳入首批扶持项目,这是中医药行业唯一古籍原生性保护修复项目。

我馆选修《医门普度》是此次修复的重要藏品之一,也是我馆近年来的一项重要珍贵古籍发现。《医门普度》是关于瘟疫、痢疾等现代流行性传染病的治疗专书,对于新冠肺炎的治疗思路有一定的研究意义。作者吴有性,生于明代万历年间,是我国传染病学研究先驱。明末瘟疫流行,吴有性不按伤寒之法,根据病因病机、辨证论治,提出“戾气”之说,并阐明九种传变方式,独创辨证方法,研制“达原饮”“三消饮”等奇方,救民无数,后撰写《温疫论》,开现代传染病学之先河。在《中国中医古籍总目》中,《医门普度》现存版本共有九种,多为清代道光、同治年间版本,明代版本已佚。而本项目修复版本为清乾隆五十一年(1786)新镌 宝田斋藏版,此版本的出现使此书现存最早版本时间提前47年,是现存最早版本孤本。

《医门普度》的修复工作整体按照“修旧如旧”“最小干预”原则,最大限度的降低藏品的酸度、提高藏品的物理强度,使藏品最大限度地恢复完整外观、书叶洁净,呈现出藏品原有风貌,满足藏品保管需求和进一步数字化、研究的需要。

本项目由中医药信息研究所李海燕所长、李鸿涛主任审核方案,聘请国家图书馆副研究馆员刘建明、南京大学图书馆副研究馆员邱晓刚、国家图书馆古籍馆文献保护组副组长副研究馆员易晓辉、山东省图书馆副研究馆员杨琳玫为验收专家,由李辰、李萌、高思嘉历经八个月修复完成。